在黑天鹅事件扰动下,医药行业再度成为焦点。其因专业度高,细分子行业繁多,投资工作也相对复杂。近年来,市场已经认识到该行业是一个成长空间巨大的朝阳产业:需求刚性、科技创新密集、行业天花板遥不可见,这让医药行业成为投资界长期的明星。

但是,投资医药行业并不简单:“医药”名为行业,实际是一个由诸多子行业凑在一起的行业组合,每个子行业分别代表着不同品类的药品、器械和服务,有着各自的逻辑和规律。

医药行业的研究方法

医药行业可以按照一级子行业、二级子行业、三级、四级、品类、品规、适应症、治疗线8个层级细分,企业间的竞争只会发生在最下面的4个层级。因此,对于医药行业的研究和投资,从认识业务特征的角度,我们会遇到大量细碎、深入的知识点需要攻克。

以医疗器械为例,看医药行业的层级划分

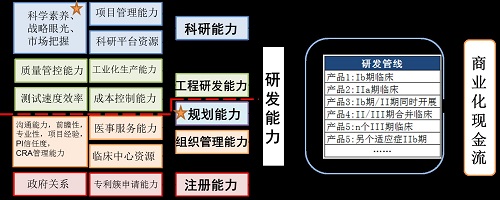

面对该行业,是可以获得对投资标的的深度理解、在一个小局部获得超越市场认识的。随着研究和认识的积累,会发现从繁杂的企业经营信息中,一些普遍的规律更有价值,这就是“能力”。企业能力的范畴同样需要细分成研发、销售、生产能力,且逐级往下细分,但是它具有宏观的普适性,也具有很好的企业间可比性。

以研发能力为例,看企业能力评价

此外,我们还会评价这些能力在企业未来的长期经营中是否稳定。这就需要考察企业能力的形成原因,一般是从历史中挖掘企业的能力形成过程,包括由创始人建立的企业文化、灵魂;企业掌舵人的价值观,以及企业的价值观;企业组织方式、激励方式、培养方式,以及企业员工面貌等等。

把握结构性乐观的行业趋势

长期以来,我国的医药行业发展水平较发达国家差距较大,近年来,我国医疗支出占GDP的比例不断提高,未来很长时间还将持续。

医药行业内可投资标的主体是医药制造业,它长期受医保支付支持,也受到医保支付的约束,并不是一个纯粹的消费行业。医药行业天生具备需求高度刚性化的特征,如果以个人为主体去消费,就会导致需求端议价权太弱,市场极度向制造者倾斜,我国是由前年机构改革后新成立的国家医保局完成。

在其整体管控下,推动药品、器械价格大幅度下降成为降低民众医药支出负担的重要手段,一定程度上压低了我国医药制造业的行业增长速度。医药制造业增速自2018年来持续下行,从过去的远高于名义GDP增速降至接近名义GDP增速。即便是去年股市整体向好,医药行业的整体涨幅也不突出:以PE衡量的溢价率30.8%。

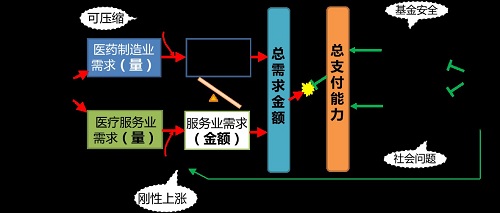

医保支出有两个去向:医药制造业和医疗服务业。过去医保支出与医药制造业增速基本同步,两者的增速差距可以理解为过去一直在为医疗服务业补欠账。在2018年之后,出现了医保支出增速向上、医药制造业增速向下的局面,可以看出国家医保局的价格管理作用非常显著。

在行业增速上仅仅是增速放缓,而在微观上则有众多创新能力弱、竞争力差的企业不断被淘汰,短期收入大幅跳水,更严重的甚至失去了长期的发展机会。这时候我们回头去分析医药行业的大空间和刚性需求,会看到推动需求增长的“人口老龄化”,它会在需求、供给两端都发挥作用,最后形成的可挤压的因素就是医药制造业的“商品价格”。

在需求端,人口老龄化的趋势与人口素质提升的要求共同推动了对医药制造业和服务业的需求量,两者分别乘以商品价格和服务价格,就得到了各自的需求金额,合成总需求金额;在供给端,人口老龄化会抑制并且消耗医保基金的历史结余,同时也会削弱代际转移支付的能力,而“历史结余+代际转移支付”共同构成未来任一时期的总支付能力;需求金额和支付能力总是要匹配的,因此只能把需求往回退缩,把支付更多的挤压。但是人口老龄化的另一个效应是服务业价格刚性上涨,这让需求端唯一可压缩的只有商品价格。

在行业阴云笼罩中,我们看到了一批创新能力强、努力向国际MNCs接轨的企业。即使这些企业在短期受到价格压力的影响,现金流会受到冲击,但是它们有足够的生命力去应付冲击、吸引融资、完成蜕变。所以,在整个行业增速放缓的同时,我们又看到行业出现了一轮相对漫长的核心资产的牛市:这轮牛市自2017年2月持续至今,2019年核心资产相对医药行业的溢价率持续提高到110%,但仍低于2018年6月146%的高点。

我们对医药行业的空间的看法,始于宏观数据,落于结构性的闪光点,从中获得的是对医药行业投资的核心思想——永远拥抱创新,只选择最核心最具备创新能力的医药企业。

对于未来的医药行业,从长期发展看,长期和中期矛盾是一致的:都是支付能力与刚性需求的冲突,但短期内矛盾实际并不突显,医保结余率仍在逐年提高,激烈的政策是对医疗体系提出的更高要求。虽然整个社会的老龄化速度在加快,但并没有扭转整个行业的大趋势,即在一个相对平稳的速度下增长,而激烈的竞争也促使有能力的企业被迫走向国际化,寻找市场。当医药制造业出清无效供给后,也给有效供给留出更大的生存空间。

所以,对2020年乃至以后的医药投资,我想应当顺应未来几年产业政策的方向,重点关注几个方面:

首先,医药制造业的分裂,医药制造业的主流正在逐渐脱离大消费板块。

其次,创新药产业链由于其稀缺性和目前的政策宽容,仍是未来主投资的方向。CRO/CMO短期景气度更高,创新药企业业更能获取长期价值,至少长期的增长潜力,要看企业国际化的能力。

再次,自主消费板块,要看中国特色的行业壁垒会有哪些变化。这当中,疫苗行业是一个特例,这次战疫也让我们重新审视整个医药行业,我们发现过去整个行业对于重症和一些慢性病的研发投入非常大,但对于传染病一类有所忽略。

最后,如医疗器械板块可选择性关注政策预警度低的子行业;医疗服务整体是政策受益的方向,但投资很难寻找着力点,建议可关注民营专科医院。

医药行业很好地诠释了自下而上做投资的方法。它给了我们很好的启示:在较短的时间维度内,行业内的公司或许会随着行业政策上下起伏,但真正寻找到具备“好业务、好管理、好文化”的公司,在任何行业向下的不利期,都是脱颖而出的机会。

|

关闭本页 打印本页 |